Egal ob Selbstversorger oder Einsteller im Pensionsstall, sobald unsere Pferde im Frühjahr das erste Gras genießen dürfen, machen wir uns automatisch Gedanken um Giftpflanzen auf der Weide.

Der Klimawandel, die teilweise sehr intensive Beweidung und allgemein suboptimales Koppelmanagement begünstigen die Ausbreitung mancher Pflanzen. So konnte ich zum Beispiel beobachten, dass das Ferkelkraut sich in den heißen Ausnahmesommern um 2020 stark auf unseren fränkischen Wiesen vermehrte.

Zeitgleich häuften sich Krankheitsbilder wie Slobber-Syndrom (übermäßiger Speichelfluss) bei Aufnahme bestimmter Mykotoxine im Heu, verminderte Vitalität und diffuse Symptome bei meinen Patienten.

Damit ihr diese Pflanzen in Eigenregie identifizieren könnt, haben wir für euch eine Liste mit den häufigsten Giftpflanzen auf unseren heimischen Wiesen zusammengestellt.

Die Herbstzeitlose

Diese Zwiebelpflanze ist nicht nur für unsere Vierbeiner, sondern auch für uns Menschen hochgradig giftig, weshalb sie schon vor der Ausbreitung bekämpft werden sollte. Als idealer Zeitpunkt hierfür bietet sich dafür das Frühjahr an, wenn ihre auffällig an Bärlauch erinnernden Blätter OHNE Blüte, aber mit teilweise ausgeprägter Samenkapsel wachsen. Durch mechanische Bekämpfung wie Ausgraben oder frühen Schnitt kann die Giftpflanze langfristig erfolgreich von den Weiden verdrängt werden.

Wie kam die Herbstzeitlose zu ihren Namen?

Durch ihre außergewöhnliche Blütezeitpunkt von Ende August bis Ende Oktober, also außerhalb der normalen Blütezeit, erhielt die krokusähnliche Zwiebelblume ihren Namen. Nach der Blüte und der Befruchtung im Herbst zieht sich die Pflanze zur Überwinterung bin den Boden zurück. Aus der alten wird eine neue Knolle gebildet, die im Frühjahr ihre dunkelgrünen, etwas dickfleischigen Blätter aus dem Boden schiebt und sich vermehrt, wenn sie nicht daran gehindert wird.

Was macht die Herbstzeitlose so gefährlich?

Die hochgiftige Herbstzeitlose trägt eine Mischung von über 20 Alkaloiden in sich. Das giftige Alkaloid Colchicin ist in allen Teilen der Pflanze enthalten, und schon fünf Gramm der Samen können für den Menschen tödlich sein. Bei Pferden liegt die tödliche Dosis bei 1,2 bis 1,5 Kilogramm frischen Blatt- und Kapselmaterials.

Übrigens: bei Rheumatismus und Beschwerden im Bewegungsapparat ist Colchicum in Minimal-Dosierung, z. B. in der Homöopathie ein wichtiges Mittel.

ACHTUNG: Die giftige Wirkung bleibt auch im Heu erhalten. Häufig werden bei der Heugewinnung oder Lagerung die Samenkapseln beschädigt und kleine Fragmente sowie die hochgiftigen Samen versprengen sich im Heu und werden teilweise nicht erkannt und von den Pferden versehentlich aufgenommen.

Zu den Vergiftungserscheinungen zählen Koliken, blutiger Durchfall, Erbrechen oder Kreislaufversagen. Eine Lähmung des Atemzentrums führt letztendlich zum Tod.

Das Jakobskreuzkraut

Diese hübsche Pflanze blüht von Juni bis August. Aufgrund ihrer gelben Blüten wird die Pflanze häufig mit dem Rainfarn, dem Habichtskraut oder dem Johanniskraut verwechselt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Jakobskreuzkraut gefiederte Blätter hat, welche im rechten Winkel von der Pflanze abstehen.

Die ausgewachsenen Pflanzen meiden unsere Pferd meistens, da sie sehr bitter schmecken, allerdings geschieht es oft, dass Jungpflanzen, die wie Blattrosetten am Boden wachsen bei niedrigem Gras übersehen werden und so unbewusst von unseren Vierbeinern aufgenommen werden.

Was macht das Jakobskreuzkraut so giftig?

Die Pyrrolizidin-Alkaloide richten in der Leber bei einer großen Aufnahmemenge massive Schäden, bis hin zu Leberversagen, an. Ab einer Aufnahme von 40 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht spricht man bei Pferden von einer tödlichen Dosis Jakobskreuzkraut.

Wichtig: Die giftige Wirkung des Jakobskreuzkraut bleibt auch im Heu enthalten. Da unsere Pferde die Bitterstoffe im getrockneten Zustand der Pflanze nicht mehr wahrnehmen können, ist die Gefahr einer Vergiftung noch größer.

Zu den Vergiftungsanzeichen bei Jakobskreuzkraut zählen kolikähnliche Symptome, Mattigkeit/Konditionsverlust, übermäßiges Schwitzen, Kotwasser bis matschigen Kot oder veränderte Atmung.

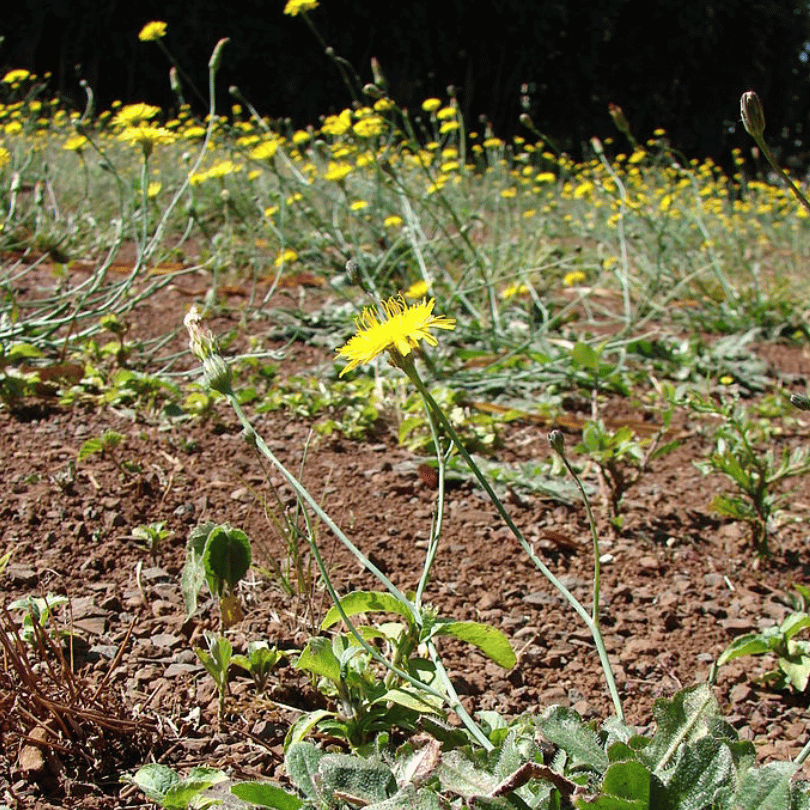

Das Ferkelkraut

Obwohl viele von euch den Namen vielleicht nicht sofort zuordnen können, habt ihr diese Giftpflanze bestimmt schon oft gesehen. Das Ferkelkraut ist sehr eng mit dem Löwenzahn verwandt und wird deswegen leider gerne mit ihm verwechselt. Wir zeigen euch drei Merkmale auf, durch die ihr die beiden Pflanzen gut voneinander unterscheiden könnt.

Wuchshöhe

Das gemeine Ferkelkraut kann bis zu 70 cm hoch werden. Der Löwenzahn entwickelt eine Wuchshöhe zwischen 15 cm und 45 cm.

Blüten

Der Löwenzahn blüht früher, von April bis Juli und seine Blüten bleiben auch bei Regen geöffnet. Von Juni bis August blüht das Ferkelkraut gelb bis orangefarben, die Blüten bleiben bei Regen geschlossen.

Blätter

Die Blätter des Ferkelkrautes sind leicht von denen des Löwenzahns zu unterscheiden, da sie in einer Rosette in Bodennähe abstehen und eine borstige und behaarte Oberfläche haben (wie die Haut eines kleinen Ferkelchens eben…). Der Löwenzahn sprießt dagegen trichterförmig, buschig in die Höhe und die Blätter sind glatt und unbehaart.

Die Inhaltsstoffe des gemeinen Ferkelkrautes sind bislang leider immer noch ungeklärt, deshalb können wir euch keine Informationen über die enthaltenen Giftstoffe geben. Allerdings wissen wir, dass es beim Fressen von größeren Mengen zu Veränderungen an den Nervenzellen kommt.

Vergiftungssymptome

Das Ferkelkraut raubt Pferden regelrecht die Stimme, das Wieheren klingt dann eher wie das Röhren, das uns bereits von Hirschen bekannt ist. Primär betroffen sind die langen myelinhaltigen Nervenfasern, meist im Bereich der Hinterbeine, gelegentlich auch Kehlkopf- oder Stimmnerv.

Hahnentrittigkeit (ruckartiges Aufziehen der Hintergliedmaßen), Koordinationsschwierigkeiten in unterschiedlichen Ausprägungsgraden (vor allem im Bereich der Hinterhand) und eventuell stark krampfartiges Hochziehen der Hinterbeine unter den Bauch bis hin zum völligen Verlust der Gehfähigkeit können auftreten.

Weitere gefährliche Pflanzen:

- Hundspetersilie

- Fingerhut

- Schwarze Tollkirsche

- Gefleckter Schierling

- Graukresse

- Adonisröschen

- Hahnenfuß

- blauer Eisenhut

- Eibe

- Stechapfel

- Robinie

- schwarzes Bilsenkraut

- Eiche: Rinde und Blätter in kleinen Mengen sind unproblematisch, doch eine übermäßige Aufnahme von Eicheln kann schwere Nierenerkrankungen hervorrufen. Außerdem ist die Eiche (teilweise auch die Hainbuche) Heimstätte für den Eichenprozessionsspinner und darum solltet ihr solche Baumbestände im Blick behalten. Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können über den Wind weite Strecken zurücklegen und allergische Reaktionen an der Haut aber auch Atemwegserkrankungen auslösen.

- Johanniskraut: nicht hochgiftig, könnte in Verbindung mit Sonnenlicht fotosensibilisierend wirken, Sonnenbrand begünstigen oder Fesseldermatitis (ähnlich Mauke) auslösen bei empfindlichen Pferden. Bei Sektionen wurden jedoch auch Leberveränderungen festgestellt.

Maßnahmen gegen Unkräuter

Die beste Maßnahme gegen ungewünschte Unkräuter ist die frühzeitige Eindämmung der Verbreitung. Besonders im Frühjahr lassen sich Rosetten von Unkräutern wie dem Jakobskreuzkraut noch relativ leicht entfernen (Ausreißen, Ausstechen). Eine gute Weidepflege, bei der Lücken im Bestand durch regelmäßige Nachsaat mit geeignetem Saatgut vermieden werden und bei der darauf geachtet wird, dass sie weder über- noch unternutzt wird, verhindert die Ausbreitung von Unkräutern. Ein gesunder Bestand aus einer dichten und intakten Grasnarbe und an den Standort angepassten Kräutern ist die beste Prävention.

Achtung: insbesondere bei den Kreuzkräutern ist darauf zu achten, dass die ausgestochenen Pflanzen nicht auf der Weide verbleiben oder auf dem Mist landen. Nach dem Ausstechen können diese Pflanzen innerhalb kürzester Zeit durch die Notreife zur Blüte kommen und sich schnell weiter verbreiten. Am sichersten ist die Entsorgung über den Biomüll oder die Restabfalltonne in dicht verschlossenen Behältnissen.

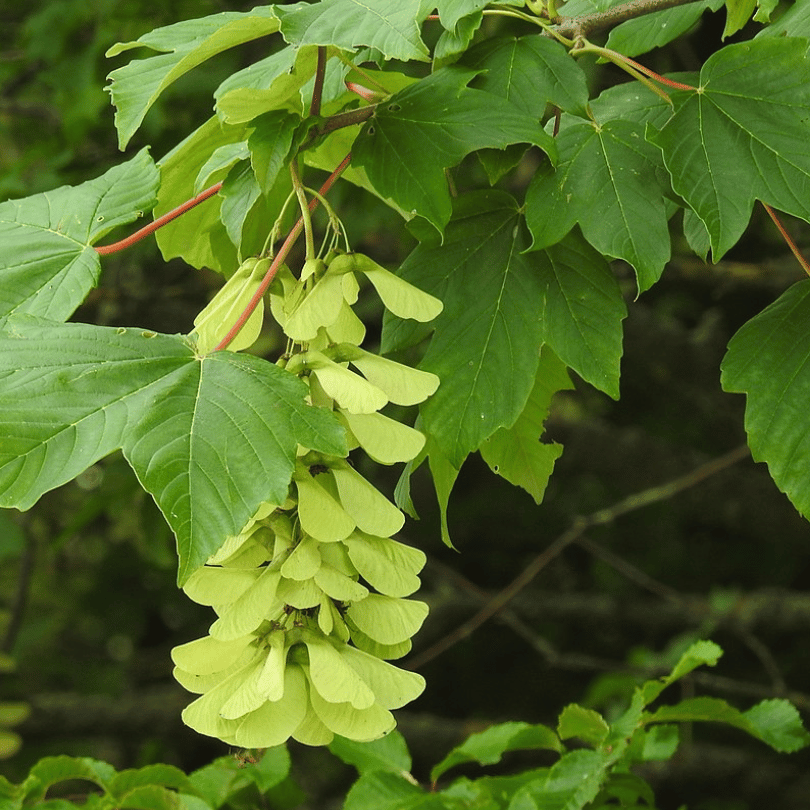

Atypische Weidemyopathie: Hypoglycin A

Die atypische Weidemyopathie ist eine lebensbedrohliche Muskelkrankheit, die vor allem Pferde betrifft, die auf Weiden mit bestimmten Ahornarten grasen. Sie wird durch die Aufnahme von Hypoglycin A verursacht, einem Giftstoff, der in den Samen und Keimlingen bestimmter Ahornbäume vorkommt.

Die Erkrankung äußert sich meist durch plötzliche Schwäche, Muskelzittern, starken Muskelabbau, Apathie und in vielen Fällen auch durch dunklen Urin. Betroffene Pferde haben oft Schwierigkeiten beim Stehen und Bewegen, und ohne schnelle tierärztliche Behandlung endet die Krankheit häufig tödlich.

Hypoglycin A ist der zentrale Auslöser der atypischen Weidemyopathie. Dieser Giftstoff kommt in bestimmten Ahornarten vor, insbesondere in den Samen (sogenannte „Nasenzwicker“) und Keimlingen des Berg-Ahorns (Acer pseudoplatanus), aber auch in geringeren Mengen im Eschen-Ahorn (Acer negundo) und Silber-Ahorn (Acer saccharinum).

Wie wirkt Hypoglycin A im Körper des Pferdes?

Nach der Aufnahme wird Hypoglycin A im Körper zu MCPA-CoA (Methylen-Cyclopropyl-Acetyl-CoA) umgewandelt, einer Substanz, die die normale Energiegewinnung in den Muskeln blockiert. Dadurch können die Muskelzellen keine Fettsäuren mehr zur Energiegewinnung nutzen, was besonders für die Herz- und Atemmuskulatur fatal ist. Dies führt zu:

- Energiekrise in den Muskeln, wodurch es zu plötzlicher Schwäche und Muskelzerfall (Rhabdomyolyse) kommt.

- Starkem Muskelabbau, was sich unter anderem durch dunklen Urin zeigt (aufgrund des freigesetzten Muskelproteins Myoglobin).

- Herz- und Atemproblemen, die in vielen Fällen zum Tod führen.

Da Pferde von Natur aus empfindlich auf Hypoglycin A reagieren, kann bereits eine geringe Menge zu schweren Vergiftungen führen. Deshalb ist es wichtig, die Weiden sorgfältig zu kontrollieren und das Risiko einer Aufnahme von Ahornsamen und Keimlingen zu minimieren.

Giftige Ahornbäume:

Ungiftige Ahornbäume:

Die Samen, Blätter und Sprossen von Acer platanoides (Spitz-Ahorn) und Acer campestre (Feldahorn) sowie die Samen und Blätter von Acer tataricum (Tatarischer Steppen-Ahorn) und Acer cappadocicum (Kolchische Ahorn) enthalten kein Hypoglycin A.

Maßnahmen bei einer Vergiftung

Nicht nur Pflanzen können der Gesundheit deines Pferdes schaden, sondern auch Umweltgifte können über sich über Jahre hinweg im Körper anreichern und die Organe schwächen. Trinkwasserverunreinigungen, Schwer- und Leichtmetallvergiftungen durch Abgase, Lacke oder Rohrleitungen sind leider immer wieder Thema im Praxisalltag und würden einen weiteren Blogbeitrag füllen.

In diesem Video erhältst du noch einen Einblick über die Maßnahmen, die angebracht sind, wenn es zu diffusen Symptomen kommt, die auf eine Vergiftung hinweisen können:

die Übersicht zur den Maßnahmen kannst du dir hier als PDF speichern und für den Stall ausdrucken

Bei anhaltenden schlechten Leberwerten im Blutbild empfehle ich neben einem ganzheitlichen Vorgehen den Einsatz der Kräutermischung Leberliebe. In der Kräutermischung sind Mariendistelsamen, Löwenzahnblätter- und Wurzeln, Meisterwurzwurzeln und Ratanhiawurzeln enthalten, die die Funktionsfähigkeit der Entgiftungsorgane Leber, Niere, Haut und und Atemwege anregen. Idealerweise sollten die Kräuter über einen Zeitraum von 3 bis maximal 8 Wochen als Kur gegeben werden.

Wenn du mehr zur Funktionsweise der Leber erfahren möchtest, findest du hier zusätzlich den Blogbeitrag „Verstehe die Leber deines Pferdes“.

Wir hoffen, dass wir dich mit diesem Beitrag und unserer kleinen Einführung in die Giftpflanzenkunde dazu inspirieren konnten, in Eigenregie die Weiden deiner Pferde etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und sind bei weiteren Fragen gerne für dich da!